基礎代謝と基礎代謝量

「基礎代謝」とは「安静覚醒時に生命維持に必要な最小限の代謝」と定義されており、1日(単位時間)当たりの基礎代謝を「基礎代謝量」と言います。

基礎代謝量は拍動や呼吸、体温など生命維持のエネルギーであり、以下の方法で測定されます。

・約12時間以上の絶食

・安静仰臥位(上を向いて寝た状態)で筋の緊張を最小限にした状態)

・快適な室温でリラックスした状態(室温23~24℃)

実際に実験を行い1人1人の基礎代謝量を測定する事は現実的でない為、一定の指標から算出する事が可能です。

基礎代謝量の内訳

日本の場合、成人の基礎代謝量は男性で1,500kcal/日、女性で1,200kcal/日とされます。

以下の円グラフから基礎代謝量の内、骨格筋・肝臓・脳で全体の6割を占めており、それぞれが約2割の代謝を担っている事が分かります。

基礎代謝を高める合理的な方法としては、脳や肝臓などの臓器そのものの代謝量を増やす事は容易ではないので、適切なトレーニングによって骨格筋(筋肉量)を増加させる事が最適とされます。

つまり、一般的に基礎代謝量を増やす方法は、筋肉量を増やすと言われる理由がこれに当たります。

基礎代謝量の推定式

代表的な基礎代謝量の算出には以下の方法があります。

それぞれにメリットやデメリットがあり、それを踏まえた上で用いるのが重要となります。

②ハリス・ベネディクトの式

③キャッチ・マカードルの式

④FAO/WHO/UNUの式

⑤基礎代謝基準値(厚生労働省)

①ガンプールの式/Ganpule

「国立健康・栄養研究所の式」とも呼ばれ、健康な日本人で算出した場合に妥当性が高いと言われております。

以下の男女の式へ下記の数値を代入し、基礎代謝量を算出します。

W=体重(㎏)、H=身長(㎝)、A=年齢(歳)

男性 (0.0481×W+0.0234×H-0.0138×A-0.4235)×1000/4.186

女性 (0.0481×W+0.0234×H-0.0138×A-0.9708)×1000/4.186

②ハリス・ベネディクトの式/Hariis Benedict

HBE(Hariis Benedict Equation)は、もともと欧米人を対象として考案された数式の為、日本人に当てはめると実際よりも高い数値となる特徴があります。

W=体重(㎏)、H=身長(㎝)、A=年齢(歳)

男性 66.4730+13.7516w+5.0033h-6.7550a

女性 655.0955+9.5634w+1.8496h-4.6756a

③キャッチ・マカードルの式/Katch McArdle

体脂肪率を考慮した計算式となっており、体組成計や体脂肪率計で自身の体脂肪量または除脂肪体重を代入する事によって算出します。

除脂肪体重=体重-(体重×体脂肪率)

370+21.6×除脂肪体重(㎏)

④FAO/WHO/UNUの式

国際連合食糧農業機関(FAO)や世界保健機関(WHO)、国際連合大学(UNU)で用いられる式であり、年齢ごとに定数が変化する特徴を持っています。

W=体重(㎏)、H=身長(㎝)

・男性

18~29歳 (64.4×W-113.0×H/100+3000)/4.186

30~59歳 (47.2×W+66.9×H/100-3769)/4.186

60歳以上 (36.8×W+4719.5×H/100-4481)/4.186

・女性

18~29歳 (55.6×W-1397.4×H/100+148)/4.186

30~59歳 (36.4×W+104.6×H/100-3619)/4.186

60歳以上 (38.5×W+2665.2×H/100-1264)/4.186

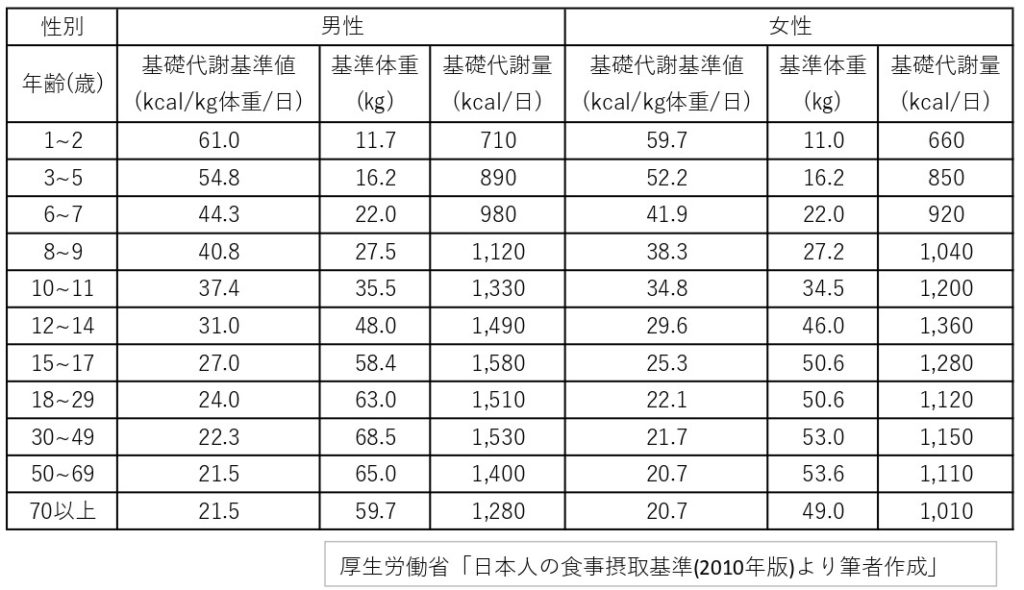

⑤基礎代謝基準値(厚生労働省)

日本人の食事摂取基準で採用された基礎代謝基準値から1980年以降に発表された各性及び年齢別の基礎代謝量測定値を考慮して求められた基礎代謝基準値を用いる方法になります。

国内で一般的に用いられている方法になり、下記の表より基礎代謝基準値を体重(㎏)に乗する事によって算出します。

基礎代謝基準値(kcal/㎏)×体重

最後に

実際に以下の条件でそれぞれの算出方法で基礎代謝量を求めた場合、下記のような結果となります。

体重83㎏/身長183㎝/体脂肪率13%の場合

①1,773kcal

②1,907kcal

③1,926kcal

④1,865kcal

⑤1,851kcal

一番小さい数値(1,773kcal)と一番大きな数値(1,926kcal)とで153kcalの差が発生します。

その為、どの式を用いるかはメリットとデメリットを考慮し利用する事が大変重要になります。